В январе-марте 1945 года с территории современной Польши и из Вильнюса в Сталиногорск стали поступать интернированные поляки (6326 человек). Гражданских поместили в спецлагерь № 283, военнослужащих Армии Крайовой — в лагерь для военнопленных № 388. Эпизоды из жизни поляков в лагере № 283 описаны в воспоминаниях Валерьяна Монюшко «Моя ссылка в Сталиногорск», Яна Лопушского «В немецких и советских клещах», Павла Грицака «Вышки — пулеметы», Евгения Бондарчука и многих других.

Представлены главы из книги воспоминаний Валерьяна Монюшко (Walerian Moniuszko) «Моя ссылка в Сталиногорск». Автор перед войной служил в польском танковом батальоне, позже перешёл в полицейскую школу, откуда и мобилизовался на фронт. В боях был ранен, после чего демобилизован. В ноябре 1944 года был арестован НКВД по подозрению в принадлежности к Армии Крайовой. Сослан в Сталиногорск в лагерь № 283, где и работал на одной из угольных шахт.

Валериан Монюшко

(Moniuszko Walerian)

Моя ссылка в Сталиногорск

(Moje zesłanie do Stalinogorska)

Воспоминания (перевод с польского). Главы из книги

...В нашем вагоне, который был похож на любой другой из этого эшелона, не было ничего, кроме железной печки. Но и та почти не топилась из-за нехватки топлива. Для справления нужды в качестве туалета имелась дырку в полу. Тот же грязный пол, в свою очередь, служил нам для и для сидения, и для сна. Была неистовая давка, особенно когда мы положили спать. На рассвете приходил конвоир и при помощи куска железной трубы пересчитывал присутствующих. В такой толпе процедура подсчёта была очень непростой, поэтому часто конвоир начинал считать сначала. В качестве еды мы получали по несколько сухарей и полведра воды, но только один раз в день, наиболее страдавшие от жажды облизывали железные болты внутри вагона.

«Вагонзаки», 1940-е. На перевозки заключенных в 1940-х годах именно в таких двухосных вагонах указывают многочисленные мемуары и исследования. Источник: Рязанский мартиролог

Ежедневно в вагонах проводился шмон, общий и личный. Нам не разрешалось иметь ничего пишущего, или колющего. Однажды во время такого осмотра у одного из заключенных выпал плохо скрытый нож. За это преступление он был жестоко наказан. В каждом втором вагоне находилась сторожевая будка, откуда в любой момент могли прийти стрелки, кроме оружия у конвоя также имелись собаки, натасканные на людей. Шансы на побег были равны нулю. В Волковысском [ныне в Гродненской области Беларуси] трое заключенных пытались бежать через отверстие в полу. Но вскоре они были пойманы и наказаны со всем изуверством. Одного из них, избитого до потери сознания, закинули на крышу вагона, чтобы он там испустил дух. Однако насколько я знаю, ему удалось выжить и вернуться в домой, конечно, после освобождения с каторги.

Наш транспорт был одним из многих, которые везли тысячи поляков с родины в неизвестность. По крайней мере, мы ссыльные не знали, куда едем, и что нас ожидает в конце этого смертельного пути. Враждебность, презрение, презрение к человеческому достоинству, с которым мы встречались на каждом шагу, все ожидали самого худшего. Люди, как только они попали в руки НКВД, сразу автоматически лишались всяких прав, и права на жизнь в первую очередь. Никто и не пытался сохранить некое подобие законности, было просто издевательство, за которым угадывалась холодная ненависть. Никто не сомневался, что для тех, кто решают нашу судьбу, чувство сострадания или милосердия были совершенно чужды. В противном случае они не подходили для решения задач, возложенных на них службой бесчеловечной идеологии.

Сколько из этого эшелона смогут вернуться в свою страну? Вообще, кто-нибудь когда-нибудь вернется? На эти вопросы ответа не было. Одно было совершенно ясно: если хотя бы кто-то и вернётся, многие останутся там навсегда. Кошмарная череда дней и ночей в закрытых вагонах казалась бесконечной. Санитарные условия? Можно ли вообще говорить о какой-либо гигиене в этих нечеловеческие условиях: один раз в день мы получили пять галлонов воды на пятьдесят человек? Многие страдали от дизентерии, цинги, куриной слепоты или тифа распространяемого вшами. Про лекарство не стоило даже и думать. Изо дня в день, мы становились все более и более истощенные, грязные и небритые, апатичные и безразличные. Мы чувствовали, что усиливается мороз, который проникал извне внутрь вагона. Из-за этого можно было бы предположить, что нас везут на север или в Сибирь. Чтобы уберечь себя от пронизывающего мороза, мы жались друг к другу как можно ближе, чтобы не замёрзнуть насмерть, чтобы выжить в этом смертельном путешествии.

Наконец, после трех недель пути в закрытом и тесном вагоне для перевозки скота, наше путешествие подошло к концу. Двери вагонов распахнули на пустынной станции, где нас уже ждали для перевозки вооруженные конвоиры. Их мрачная враждебность и презрение, не позволяют надеяться, что теперь нам будет лучше, чем раньше. Вокруг снежная пустыня, густо огороженная колючей проволокой, вышки с часовыми, постоянно готовыми открыть огонь при попытке к бегству. Кроме того, куда бежать?

Мы попали в лагерь принудительного труда, на одной из угольных шахт в районе Сталиногорска. Расположенный в нескольких сотнях километров [около 200 км] от Москвы Сталиногорск, был одним из главных мест принудительной ссылки, известной тысячам поляков. Подавляющее большинство из тех, кто были посланы туда, никогда уже отсюда не вернутся. Характер и цели сталиногорских лагерей ничем не отличался от нацистских лагерей смерти. С нашим эшелоном прибыло полторы тысячи ссыльных. Пережить всё должны были не больше трети.

Нас построили в колонну и сказали, чтобы мы шли вперед, в сторону лагерных бараков. Наши истощенные тела пронизывал холод, усугубляемый сибирским ветром, который непрерывно перемещал массу мелкого колючего снега. Этот снег наметал большие сугробы, через которые нам приходилось пробираться с большим трудом, Этот же снег позаметал вскоре все признаки того, что мы оставили нашу родную землю для этого изгнания.

*

Нас отвели, точнее, загнали под конвоем в бараки, которые стали теперь нашим жильём. Это были большие деревянные лачуги, сбитые как попало из неструганных досок, с протекающими крышами, покрыты смолистой бумагой (толью). В каждом таком бараке должно было вместиться двести человек. Для обогрева служила жестяная печь, одна на весь барак. Сбитые дощатые двухэтажные нары предназначались для сна. Нары кишели клопами и гигантскими вшами, которые ждали свою жертву. Никаких матрасов-сенников, никаких постелей: только жесткие голые доски. Постелью должны были служить вещи своей одежды. Наш лагерь состоял из около 1500 ссыльных. Только одни поляки.

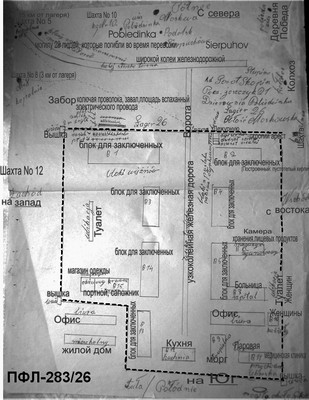

Схема типового лагерного отделения № 26 Сталиногорского ПФЛ-283. Источник

Привели нас сюда для работы в буроугольной шахте, расположенной всего в одном километре от лагеря. Но мы не пошли на работу сразу же после прибытия, у ссыльных началась эпидемия дизентерии и других кишечных заболеваний. Усталые люди мучимые длительной жаждой во время транспортировки, сразу стали пить много водопроводной воды. Водозабор же был в соседнем озере. Хорошо известно, что простая смена воды вызывает много побочных эффектов. Эта же вода, кроме всего, была не очень чистой и сырой, потому что кипячение её просто было невозможным. Некоторые не выжили, другие еще больше ослабели.

Только через несколько дней, мы смогли пойти в подземелье, на этот раз под землю в буквальном смысле. В глубину шахты мы опустились лифтом-клетью. Для людей, которые никогда не имели контакта с горной промышленностью, все здесь казалось неизвестным и страшным. Главный, освещенный электрическим светом, ходок, вел вглубь шахты. Отходящие боковые коридоры-штреки, нужно уже было присвечивать себе примитивной керосиновой лампой, покрытой металлической сеткой. После пары километров подземного марша, мы добрели до своих «забоев»-назначенных мест. Единственным освещением здесь были наши лампы, подвешенные за поддерживающую деревянную крепь. Уголь был уже отделен от пласта с помощью динамита. Мы должны были разбивать большие куски кирками и лопатами загружать его в вагонетки. Заполненные вагонетки надо было протолкнуть по деревянным рельсам до главного коридора. Дальше ими занимались уже другие. Они доталкивали вагонетки до клети, которой те выдавались на поверхность и потом выгружались в железнодорожные вагоны. Толкать пятитонные составы из вагонетки было тяжело. Железные колеса быстро разрушали деревянные рельсы, и вагонетки часто бурились. Поэтому толкали их всегда несколько человек, досматривая, чтобы те не опрокинулись, потому что в таком случае это был не только дополнительный труд, но и наказание за невыполнение нормы.

Нашими наставниками были с самого начала русские, которые работали здесь до нас. Они научили нас, как ставить крепь, как выполнять самые тяжёлые работы по добыче, по откачке воды. Через несколько дней они ушли, и нам пришлось доучиваться самостоятельно. Этот опыт стоил больших усилий и жертв. Были аварии, нередко приводящие к смерти. О безопасности труда заключенных никто не заботился. Убыль человеческого материала всегда можно было пополнить... Важна была только добыча угля, о ней в первую очередь и заботились руководители. От выполнения плана зависела их собственная судьба и карьера.

Глубоко под землей не только не докучал сибирский мороз, но было даже довольно тепло. Тем не менее, условия были очень тяжёлыми. Высота горных выработок зависела от мощности пласта и составляла в среднем на 1, 2, 3 метра. Чем ниже кровля, тем больше усилий требуется для добычи. Кроме того, шахта находилась под дном озера. Поэтому вода просачивалась сквозь кровлю и капала внутри шахты. В некоторых местах она лилась обильным дождем. Но и там тоже приходилось работать в своих промокших насквозь лохмотьях. На непрерывной откачке воды специальными насосами работали тоже ссыльные. Постоянно боялись, что вода прорвётся из озера и затопит шахту. Как-то случился такой прорыв и целое шахтное крыло заперемычили, исключив его из эксплуатации.

В мокрой одежде, не имея смены, чтобы переодеться, мы выезжали после работы на поверхность. Там уже нас ждали конвоиры. Обстоятельно и не спеша они пересчитывали выехавших заключенных, абсолютно не заботясь о том, что те замерзают и дрожат от холодной воды в пропитанной ею одежде, при этом неутихающий холодный ветер пронизывал наши тела до костей. Четвёрками, колоннами по 500 человек, мы должны были идти еще километр дороги в бараки. Не отступали ни на шаг от нас и караульные, всегда готовые выполнить свою угрозу:

Шаг влево, шаг вправо — пуля в лоб.

Перед воротами лагеря нас ожидал еще один конвой, принимающий нас от предыдущего. Опять начинался утомительный пересчёт, повторяющийся иногда по нескольку раз. Цифры должны были сойтись, хотя люди замерзали до смерти. Как говорится: «Людей у нас много...»

Фото из семейного архива Leokadia Czajkowicz. Её отец отбывал похожую ссылку, только в Воркуте. Но шахтно-лагерный пейзаж мало чем отличался от сталиногорского.

Источник

*

После пересечения лагерных ворот, каждый шёл в свой барак. Первая проблема заключалась в том, как накрыться промёрзлой шинелью, которая могла свободно стоять на земле, прежде чем оттаять достаточно, чтобы её можно было как-то скрутить. Теперь в центре внимания была «теплушка» — железная печка. Кое-кто из заключённых тайком приносил немного угля, в ход шли также куски найденной где-то древесины. Такая печь, даже раскалённая, не могла согреть большое и неутеплённое помещение. Лишь немногие, кто был рядом с печкой, могли хоть немного согреться и просушить свою одежду. В целом каждый сушил свою одежду на себе.

Столовой для всего лагеря служил отдельный барак с кухней, пристроенной к нему. Мы получили там два блюда. Утром был «кипяток» или скорее «заварка» из какой-то травы вместо чая, которая даже не напоминала вкус чая. Мы пили ее из банок от консервов, которые были нашей единственной посудой. Кроме кипятка выдавался кусок хлеба размером с половину руки. Хлеб также, ни видом, ни вкусом, не вспоминал нормальный хлеб. Это был скорее заменить хлеба, с различными добавками, которые должны были увеличить его объём. После работы был основной приём пищи — обед и ужин одновременно. Он состоял из одного блюда: жидкого, водянистого супа, приготовленного с капустными листьями и мусором, очистками картофеля и свеклы. Иногда туда кидались рыбьи головы. Официально этот суп назывался «Щи», мы же называли его «Баланда». Для того чтобы был хоть какой-то навар, повара могли добавить немного муки, но не больше ложки на огромный котел. За этим супом надо было еще выстоять в огромной очереди со своей консервной банкой, ёмкостью один литр. Кроме полной банки такой «баланды», мы не получали больше ничего. Ни о какой «добавке» не было даже речи. Изредка нам выдавалось еще немного мелкой рыбки, под названием «камса». Несмотря на большое количество соли, как правило, этот деликатес кишел червями. Наверное, только поэтому он и попадал к ссыльным.

Просто нахождение в лагере не гарантировало еще получения даже и этой жалкой трапезы. Надлежало на неё заработать через выполнение соответствующих норм в шахте. В шахтах теоретически существовал 8-часовой рабочий день. На практике никто к этому серьезно не относился, и никто не придерживался. Нормы же угледобычи постоянно росли. Таким образом, руководство хотело избежать досадных для себя последствий, а также заслужить похвалы и премии. Для подневольных горняков это означало неимоверное напряжение всех своих сил. Каждый из них, работая в примитивных, чрезвычайно сложных условиях, должен был загрузить две 5-тонные вагонетки и вытолкнуть их в место приема. Конвоиры под землей выполняли функцию беспощадных, безжалостных надзирателей. За работу всей шахты, за выполнение норм и планов, отвечал руководитель, «инженер» из гражданских. Тот, которого мы застали, не оправдал надежд власти. Он был отстранен от занимаемой должности и сам отправлен в лагеря. Это действовало как предупреждение для его преемника и его подчиненных.

Ужесточение мер к руководителям отражалось и на бедственном положении обитателей лагеря. Вездесущие надзиратели тщательным образом следили, чтобы у заключённых не было ни минуты отдыха и чтобы работали они с максимальной эффективностью. Невыполнение накрученной нормы наказывалась оставлением в шахте на следующую смену, а это было равнозначным с потерей обеда. И на завтрак «преступник» получал только половину порции хлеба. За большую провинность закрывали в карцер. Там в еду полагалось всего лишь жестянка разведенного супа раз в три дня. Такое дополнительное голодание представляло из себя дополнительную форму истребляющей репрессии. Изможденному заключенному ещё труднее было наверстать свою норму. Такое изуверское наказание применялось в качестве сдерживающего фактора для других.

Порой удавалось купить что-то, какого-то картофеля или горсточку муки у «вольнонаемных», то есть русских, работающих в шахте по принципу обычных рабочих. Заключённые пытались что-то испечь или сварить на плите в бараке, в универсальной банке от консервов. Это не ускользало от бдительных караульных. В качестве наказания печь тушилась. К счастью всё уже шло к весне. С караульными не удавалось завязать никаких относительно человеческих контактов. Не было возможности их и обхитрить с выгодой для себя. Можно было, конечно, как-то попытаться подкупить, но у нас не было на то никаких ресурсов. Кроме того, принимая что-то от нас, они абсолютно не чувствовали себя обязанными ни к чему. Эти люди были тщательно отобраны и обучены НКВД, они были сразу настроены враждебно к ссыльным по идеологическим причинам. С мрачной точностью они выполняли свои обязанности, формально и механически придерживаясь правил, переводя их всегда в ущерб заключенных.

Изолированные от внешнего мира, у нас не было никакой связи со своими близкими. Ссыльные пробовали писать домой, чтобы дать хоть какой-то знак, что живы и где находятся. Через «вольнонаёмных» иногда удавалось бросить письма в ящик, но их всегда бросали в каком-то другом месте. Вероятно, почти всегда такие письма уже в Польше просто уничтожались. В любом случае, они никогда не доходили до адресата. По этой же причине мы никогда не получали посылок. Так что поделиться с кем-то просто было нечем.

Раз в месяц мы могли немного лучше помыться водой, которая выкачивалась из шахты. Для этого в углу барака был отгорожен угол. Температура воды была такой же, как в шахте под землёй. Для этого случая мы получали какое-то плохое мыло. На время мытья одежда отдавалось в «прожарку», обслуживаемую пожилым белостоцким извозчиком. «Прожарка» была своего рода горячей духовкой, которая убивала живущих в одежде насекомых. Но слишком большой объём загруженного белья позволял насекомым пережить эту процедуру без особого ущерба. Более эффективной была традиционная, ручная борьба с паразитами, но это было возможно только весной, когда температура позволяла раздеться до нижнего белья. Именно с бельём было труднее всего, каждый донашивал то, в чём приехал. Чистое, хоть и б/ушное белье, здесь было чем-то почти на вес золота. Жаждали ее больше всего на свете, к сожалению, безрезультатно. Единственной роскошью было выделение «корешков», которые заключённые получали порой для курение вместо сигарет. Надел состоял из нескольких раскрошенных листьев, необязательно даже из табака. Ещё была обёрточная бумага в несколько раз толще папиросной. Подкуривали друг от друга. Как правило, кто-то подкуривал в кузне, где мы калили свои кирки, и позже огонь передавался друг другу. Курение табака было первой необходимостью, а также единственной приятностью, которая, кроме того, притупляла отчаяние от лагерной неволи. Часто случалось, что за этот жалкий табак отдавался последний кусок хлеба.

*

Режим лагеря соответствовал установленному порядку. Я должен признать, что весь механизм чётко работал в соответствии с установленным планом и при этом очень эффективно. Если ссыльный не смог справиться со своими «трудоднями», не мог выполнять установленный план, он просто умирал от голода, слабости или болезни. Физическая и психологическая обработка «врагов народа» была даже более разрушительна, чем добыча угля. Перед нами привезли сюда в 2 000 румын. Хватило пары месяцев, чтобы они все умерли. Поляки оказались более живучими, но и из нашего эшелона гораздо больше, чем половина, осталась в сталиногорских лагерях навсегда. Часто случалось, что ссыльный просыпался и видел, что его сосед не только умер, но и успел уже задубеть на своих нарах.

Катастрофы и смертельные аварии случаются на всех шахтах в мире. Тем более они не были редкостью в таких каторжных условиях. Но никого это особо не волновало. Мертвых хоронили зимой в сугробах, где они ждали весеннего таяния снега. Из нашей группы при откачке воды погиб в результате несчастного случая Эдвард Бетто. Кто-то удалил изоляцию с ручки рубильника, Бетто прикоснуться к ней и был смертельно травмирован током. Его фуфайку, обувь и рваную одежду сразу же взял кто-то из караульных. Я запомнил фамилию, потому что умерший происходил с Рудавки, из моих родных мест.

Шахта № 26 «Урванковская» треста «Сталиногорскуголь», 1950-е годы.

Добыча угля велась сутки непрерывно. Нам приходилось работать в три смены, зарабатывая свои убийственные «трудодни». Заключенные не имели права на выходные воскресные и праздничные дни. Такое право было только у «вольнонаёмных». Практически у нас не было времени для нормального отдыха. Возможно, это было частью тактики лагеря. Смертельно уставшие люди после «смены» не могли уже думать ни о чем, кроме как выспаться на жестких досках своих нар.

Ночь в бараке тоже не гарантировала спокойного сна. Нередко именно ночью нас вызывали на допросы, которые могли тянуться очень долго, и целью которых было выбивание часто составленных еще в Польше признаний. Потому что все документы приходили с большим опозданием. В протоколах всегда находились некоторые реальные или мнимые неточности, которые требовали уточнения и дополнения. Советская бюрократическая машина, обслуживаемая специальными офицерами, действовала медленно, но с мрачной и угрожающей точностью. Все сомнения всегда разрешались не в пользу подозреваемого. Лагерная бюрократия пожирала массу бумаги, с которой в этих условиях продолжающейся войны, было чрезвычайно трудно. Без многих вещей могла бюрократия обойтись, но только лишь не без «бумаги». Например, в соседнем колхозе использовались для хранения удобрений аммиачной селитры бумажные мешки. Поскольку эти мешки были более необходимы, чем их содержимое, удобрение просто высыпали в канаву, чтобы получить желаемую «бумагу».

НКВД-шная бюрократия и весь следственный аппарат работали для сталинского режима, который для своего существования нуждался, прежде всего, в людских жертвах. В этой системе идеологическая, утопическая цель освящала и оправдывала любое деяние, направленное для построения большевистского рая на земле. Для некоторых сталиногорских ссыльных несоответствий в показаниях было очень много. Но все это уже не имело никакого значения. Вся эта толпа уже была осуждена за сам факт попадания в лапы НКВД. Для нас не нужен был ни один судебный приговор, уже из принципа было известно, кем мы являемся и что нужно с нами сделать . И только поэтому мы должны были находиться в этих сталиногорских лагерях. Чем больше нас здесь погибнет, тем лучше для советского режима, который собирался «охватить весь человеческий род» и сделать его счастливым, как никогда.

Все проявления веры в Бога и религиозной жизни ссыльных были уничтожены со всею жестокостью воинствующих атеистов. У нас были отобраны все крестики и медальоны. «Зачем вам это? Бога нет!». Перекреститься можно было только тайком, помолиться про себя, чтобы никто не видел. Про общею молитву нечего было даже думать из-за постоянного наблюдения и наличие шпионов и информаторов.

У нас не было ничего, чтобы почитать, ни книг или газет, а также доступа к радио. Никакой корреспонденции. Практически в лагере мы были изолированы от текущей жизни. Мы ничего не знали, что происходит не только в мире, но даже и в Советском Союзе. Единственным развлечение для ссыльных было кино, устроенное на лагерной площади. Экраном служила барачная стена. Показывались тенденциозные, пропагандистские фильмы, представляющие главным образом борьбу классов и утверждение советской власти. Мы должны были наблюдать за ними стоя все время под присмотром вооруженных часовых. Пропаганда, которой для нас не жалели, должна была убедить нас, что невозможно противостоять власти, к которой у нас было много причин, чтобы быть в оппозиции.

Заключенные могли обменяться парой слов друг с другом только при работе в шахте, когда этого никто не видел, познакомиться друг с другом, узнать, кто откуда. Даже и такой разговор грозил дополнительными репрессиями. Если охранник замечал, что два или три поляка остановились и переговариваются, это могло повлечь за собой дополнительное расследование, из которого не легко было выпутаться, и карцер. Надлежало опасаться и упомянутых филеров. За лишний кусок хлеба, за какие-то облегчения или привилегии, некоторые были готовы выслуживаться перед лагерной властью, донося на других. С такими рассчитывались позже, часто уже после возвращения на родину. Всегда надо было чувствовать, кому можно доверять, а с кем следует быть начеку. Ссыльные информировали друг друга, кого нужно было остерегаться, а на кого можно положиться. Стукачи находились всегда в относительной изоляции от остального мира, который избегал их. Когда вымотанные на работе, замерзшие и голодные мы приходили в барак, никто уже не имел ни сил, ни охоты к налаживанию разговора. Каждый думал только о том, чтобы хоть немного отдохнуть, отрешиться от мрачной реальности, набраться хоть немного сил, необходимых для выживания.

Медленно проходили дни, по которым мы могли следить за временем. У нас не было часов или календаря. В лагере особого режима заключённым не разрешалась даже точная ориентация во времени. Все мы знали, что время не стоит на месте, но никто не знал, что он нам принесет. Без сомнения, у нас не было поводов для оптимизма. Тем не менее, нас объединяла общая недоля. Один другому мы добавляли необходимой силы духа.

Число ссыльных постоянно уменьшалось в результате несчастных случаев, болезней и смертей. В лагере были действительно некоторые медицинские услуги, которые, однако, были направлены не на заботу о здоровье и жизни людей как людей, но только лишь как на поддержание рабочей силы, нужной в шахте. Больными, которые имели высокую температуру, в лагере, для возвращения их к работе, занимался русский врач. Мало чем он мог помочь, не было необходимого оборудования, простейших медицинских инструментов. Не было и никаких лекарств, кроме простейших основных. Но он мог, по крайней мере, больного с жаром оставить в немного обогретом бараке. У серьезно больных пациентов практически не было шансов на выживание. Очень скоро и этот врач был взят на фронт. Видимо было решено, что там он будет более полезен, чем, служа тем, кто является частью «неблагонадежных», следовательно, частью вредной и ненужной. Оказалось, что среди нас есть квалифицированный врач, д-р Владислав Гиедройс-Йураха из Белостока. В Сталиногорск он попал из-за принадлежности к Армии Крайовой. Ему было разрешено заменить русского коллегу, освободив его от работы в шахте. Он лечил с наибольшей преданностью, в меру своих возможностей, конечно, чего нельзя было сказать о его предшественнике. Все свои знания и силы он без остатка отдавал своим пациентам. Бывало, что и свой кусок хлеба отдавал более голодным. Его искреннее отношение к больных не могло понравиться НКВД, под руководством которого он выполнял свои обязанности. Несмотря на свою помощь другим, в результате доносов он частенько сидел в карцере. Многие из ссыльных выжили только благодаря его щедрой помощи. Он в полной мере заслуживает вечной памяти и благодарности коллег.

Лагерные условия не позволяли завязывать близкие социальные контакты и дружеские отношения, нормальные при других обстоятельствах. В подавляющем большинстве знали друг друга только в лицо, и то далеко не всех. Еще по «Krasny Borze» я знал Людовика Стефановского и Радзимовского, имя которого я не помню. Они были сыновьями профессиональных сержантов в уланском полку, в котором служил мой брат Сигизмунд. Я особенно подружился с Луи и встречался с ним даже через несколько лет после его освобождения. Получив образование стоматолога, он сразу после войны работал в Суховоле [город в Польше]. Я помню братьев Станислава и Казимира Кошицких из Ястребни, братья Коронкивцев из Колницы, а также и Вацлава Марцинкиевича из Аугустова и Владислава Цыха из Белобережья, Греле и Киеркло из Камней, что возле Штабина, Монке с Моником и Зинувкой из Сокольска. Одного из Кошицких я случайно встретил спустя некоторое время на своей родине. Он мне искренне и сердечно обрадовался. По Белостокской тюрьме, кроме упомянутого д-ра Гиедройца, я знал также инженера Радецкого. Пару лет тому назад я нашёл его фамилию в газете. Мы наладили контакт и потом пару раз встречались в Белостоке, а также в Славном.

По прошествии полувека, я не могу сейчас вспомнить многие лица, имена и фамилии сталиногорских изгнанцев. Сегодня уже, по-видимому, поздно налаживать те связи, которые возникали в условиях великих страданий, были, так или иначе, вынужденными через врагов нашей Родины. Некоторые из нас остались еще живы из того эшелона, который в конце 1944 года отправился из Белостока на сталинскую каторгу. Тех, кто еще жив, уже трудно сейчас отыскать. Помнят ли они больше, чем я?

Советский поэт Ярослав Смеляков (первый ряд — крайний справа)

на шахте № 19 в пос. Донской, ПФЛ-283, 1945 год.

*

За этой смертельной зимой, которая, как мы думали, уже никогда не закончится, пришла весна, обещав короткое сибирское лето. Для ссыльных работа только удвоилась, потому что в дополнение к обычной работе в шахте, нас загнали на работу в соседний колхоз. Хуже всего было, когда в колхоз загоняли после ночной смены. Но это была работа, по крайней мере, на свежем воздухе и вода уже не лилась тебе за воротник. Полевой сезон в Сталиногорске зависел от времени вегетации и был очень короток: от половины мая до августа, поскольку дальше уже начинались заморозки, а то и порядочные морозы. Поэтому работа в поле начиналась едва лишь растает снег. Заключенным были определена трудная, тяжелая работа, которую тысячи лет назад, как правило, делали рабы. Мы должны были копать лопатами тяжелый и вязкий чернозем, чтобы дальше можно было в него посадить капусту, картофель, хрен и свеклу. На полях около тракторов повсеместно работали волы. Сеяли преимущественно пшеницу. Много семенного зерна разворовывали, прежде чем оно попадало в поле, несмотря на то, что и за мелкие кражи наказывали очень строго. Голод, однако, было сильнее, чем страх. Кроме этого, виделось на каждом шагу страшное мотовство, которое просто не укладывалось в наших головах.

Мы удивлялись плодородию здешней почвы, словно приспособленной к этому сырому климату. Как только сходил снег, почти немедленно вырастала трава, быстро поднимались и посевы. После трех месяцев можно уже было собирать хороший урожай. Но на уборку нас уже не посылали. Лето здесь слишком коротко, чтобы быть жарким.

Летние работы в колхозе за пределы шахты давали возможность контакта с людьми за пределами лагеря. Нормальными отношения, конечно, быть не могли, поскольку охранники никогда не спускали с нас глаз. Но мы могли хотя бы увидеть, как они живут и работают, обычные граждане Советского Союза, который сам был одним большим лагерем, слежки и рабского труда. Все местные жители жили в бедности и нищете, которая была их нормальным состоянием, ибо они не знали ничего другого. Отсюда и их безразличие к собственной судьбе. Жизнь как собственная, так и других, не имела большой цены, чтобы её защищать любой ценой. «Зачем мне такая жизнь» — казалось, слышалось из их уст. Для счастья этим людям нужно было совсем чуть-чуть. Удовлетворение голода и самых основных, примитивных потребностей, позволяло им оторваться от реальности и насладиться моментом, не заботясь, что принесёт с собой завтра. Часто виделась такая картина: голодный человек, почти босиком, одетый в лохмотья и фуфайку, под которыми нет даже нижнего белья. Возвращается с работы, неся под мышкой ковригу хлеба, купленную на заработанные копейки. Вдруг он слышит, как где-то заиграла гармошка. Он сразу же кладет хлеб на землю и пускается в пляс, как когда-то старший лейтенант Каштанов в Славном. Если же веселье было сдобрено алкоголем, то забывалось всё на свете, все их проблемы и обязательства, какая-либо ответственность за себя и других.

Пришла к нам и весть, что «наши победили Германию». Война закончилась капитуляцией Германии и большой победой Советского Союза, купленной невообразимым и необъятным количеством страданий и жертв. Для идеологов большевизма а также тех, кто им поверил и перешёл к ним на службу, это должно было быть доказательством оправданности линии, намеченной Марксом, Энгельсом и Лениным, пусть даже они и проводится Сталиным за счет миллионов человеческих жизней. Победа далась ценой страшных потерь для людей и целых народов, не исключая тех, которые были частью Советского Союза.

Что это могло означать теперь для нас, ссыльных? Мы же были врагами этого режима, поэтому здесь и оказались. Нас не уничтожили сразу, как это было сделано с польскими офицерами в Катыни, только потому, что существовала срочная необходимость в рабском труде. Тем не менее, нас бросили на растерзание жестокому голоду, паразитам и болезням, мы были лишены при этом всяческих прав. Победа в этой войне совсем не означала, что машина человекоубийства остановится или затормозится, она, разогнавшись, продолжала работать с присущей ей точностью и последовательностью. Мощный и всемогущий аппарат НКВД казалось теперь еще более подтверждал его необходимость и высокое положение во всей сталинской системе. На гораздо большую снисходительность могли рассчитывать уголовники, чем политические, к которым мы и были причислены. В нашем положении ничего не изменилось. Мы должны были всё также работать в шахте и в колхозе, нас также кормили, или, скорее, морили голодом, над нами также стояли караульные. Мы абсолютно не имели никакого влияния на свою судьбу. Господином нашей жизни и смерти оставалось исключительно НКВД и оно, только оно решало всё, что нас касалось...

Коридор ГУЛАГа. Похожий коридор — проход между зонами — соединял лагерные бараки в пос. Новоугольный Донского района с шахтой 13бис (1943-1949). Фото Вишлага, узники которого в 1930-е годы строили Березняковский химкомбинат — брата-близнеца Сталиногорского химического комбината. Источник: prinuditelno.ru

Источник: Walerian Moniuszko. Moie zeslanie do Stalinogorska. Wspomnienienia. — Slawno, 2001.

(Монюшко Валерьян. Моя ссылка в Сталиногорск. — Славно, 2001)

Перевод на русский язык: Юрий Ерохин. |